日経メディカルオンライン 2011.12.12

日経メディカル2011年12月号「スペシャルリポート」(転載)

豊川琢=日経メディカル

福島第1原子力発電所の事故は今も、南相馬市の医療提供体制に暗い影を落とす。多くの医療従事者が同市から去り、人口激減で患者も減少。復興の道のりは遠く、医療機関の再編も必要な状況だ。

福島第1原発から20km地点の道路では、警察官が今も立ち入り規制をしている。

東日本大震災が起きた3月11日、福島県の南相馬市立総合病院(一 般病床230床)は大きな揺れに襲われた。院内の棚の多くが倒れ、電気は止まり自家発電に切り替わった。その後まもなく、津波の被害者や傷病者が数多く来 院。同病院は沿岸部から約3kmの場所にあり、相双地区(南相馬市、相馬市、双葉町などの一帯)の中核病院であるため、第一の救急搬送先となったのだ。

一方で、幸いにも地震や津波による建物の損壊、入院患者や職員の死亡には見舞われることはなく、水道やガス、電気などもすぐに復旧した。震災で非常事態に陥ったものの、診療は通常の体制で継続できるかにみえた。しかし、震災発生翌日の15時半すぎに福島第1原発の1号機で水素爆発が起きたのを機に、同病院の苦闘は始まった。

診療継続か、職員の安全か

政府は原発事故の発生直後、福島第1原発から20km圏内の住民に避難指示を出したが、約23km離れた同病院は対象外。不安を抱いた職員たちは慌てふた めいた。そこで院長の金澤幸夫氏は、退院可能な入院患者や転院を希望する患者をリストアップして60人以上を市外に退院・転院させると同時に、14日朝に は職員の動揺を鎮めるため、全体会議を開いて院内の意思疎通を図った。

ところがその直後、今度は3号機が水素爆発。職員の間に再び緊張が走った。金澤氏は、診療の継続と職員の安全確保のどちらを優先すべきか思い悩んだ。結局、午後に再び全体会議を開き、避難するかどうかは各職員の判断に任せることにした。

翌15日には、250人ほどいた職員は3分の2が避難。14人いた常勤医も11人に減った。残されたスタッフは、通常の業務外である給食や清掃な どの作業を分担しながら診療を続けた。18日には、行政の指示の下、全入院患者を県外に搬送。それ以降は外来のみの診療となり、職員の避難も加速、4月に は常勤医は4人まで減少したという。

市内の病院で異常事態に陥ったのは、同病院だけではない。福島第1原発から20km圏内の市立小高 病院(一般病床など99床)と小高赤坂病院(精神病床104床)は、避難指示で早々に休止を余儀なくされた(前ページの図1)。20~30km圏内にある 民間の4病院も、市立総合病院と同様に大量の職員が避難、全入院患者を市外に転院させる必要に迫られた。患者の転院後は職員もほとんどが避難したため、大 半の病院が外来も含めて休止に追い込まれた。

医療者と患者不足の二重苦

震災発生から約8カ月。宮城県や岩手県では被災した病医院の多くが再生へ向けて動き始めている。ところが、南相馬市では復興の方向性すら見えないのが現状だ。その一因が、依然として続く医療従事者の不足である。

福島県が3月1日と8月1日時点における県内各地区の医師数と看護職員数を調査したところ、震災発生から5カ月弱たっても、相双地区の医療従事者の不足が顕著であることが判明した(表1)。同市医師会長の高橋亨平氏は、「この状況は11月になっても全く改善されていない」と話す。

原発事故の発生当初は1時間当たり4~7マイクロシーベルト(μSv)に達していた放射線量は、4月に入ると1μSv以下に下がり、5月以降は0.5μSv前後で推移。人体に影響を与えるほどではないとされる値に低下している。

ところが、避難した妊婦や子どもを持つ若い人たちを中心に、放射性物質汚染に不安を感じて南相馬市に戻らないケースが多いという。看護職員などの医療従事 者には若い人たちが比較的多い。一方で、新たに就職を希望する人もいない。結果、医療従事者の不足は一向に解消されず、各病院は震災前の病床数の人員基準 を満たせないでいるわけだ。

実際、一般病床230床を運営していた市立総合病院は、5月に5床を再開して以降、病床数を徐々に増やして いるが、現在も120床にとどまる。民間病院においては、再開できても病床数は震災前の半分未満の施設がほとんどで、再開すらできていないところもある (前ページの図1)。

「今後も充実した医療を提供していくには、各病院の再編も視野に入れなければならなくなるのではないか」と話す南相馬市立総合病院の金澤幸夫氏。

これに追い打ちをかけているのが、人口の激減だ。約7万2000人いた市民は3月末ごろに1万人台にまで減り、その後は徐々に増えているが、いまだに4万 人台にとどまる。その分、患者数も以前より大幅に減少している。市立総合病院院長の金澤氏は、「入院ニーズは現在の120床で十分カバーできており、さら に増やす必要は現時点ではない」と語る。救急患者や外来患者も以前の半分程度で推移しているという。

医療従事者や患者の減少の影響は診療所でも見られ、30カ所ほどあった診療所のうち診療を再開しているのは約半分。中でも小児科や産婦人科の診療所は、市医師会長である高橋氏の産婦人科医院を除き、全て休止している状態だ。

もう元の市には戻れない?

それでも今後、元に近い人口まで回復すれば、震災前の医療提供体制に戻せる可能性はある。しかし、「それは難しいのではないか」と地元の医療関係者は口をそろえる。

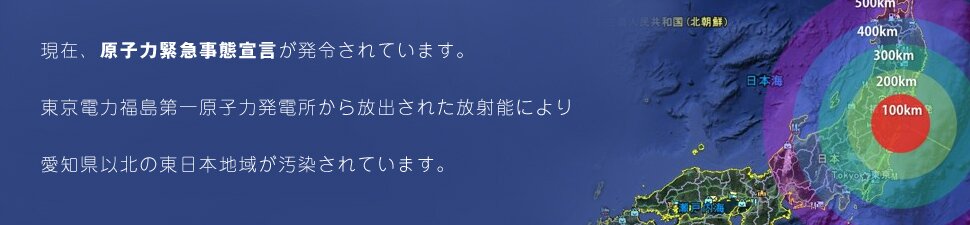

政府は4月、福島第1原発から20km圏内を警戒区域(原則立ち入り禁止区域)、20~30km圏内を緊急時避難準備区域(緊急時に屋内退避などが求められる区域)に指定。南相馬市は、両方の区域に該当した。福島県病院協会会長の前原和平氏は、「警戒区域は当分残るだろうが、緊急時避難準備区域が解除されれば人口はだいぶ回復すると思っていた」と振り返る。

ところが実際は、9月30日に解除されても人口は数百人しか増えなかった。つまり、戻る意思のあった避難者は緊急時避難準備区域の解除前にある程度戻り、それ以外の人たちは既に避難先や他の地域に移住してしまった可能性があるわけだ。

「原発から離れていても南相馬市より放射線量が高い地域があったのに、政府は同心円状に機械的に緊急時避難準備区域などを指定した上、放射線量のデータを 迅速に提示しなかった。こうした対応が、多くの市民に放射性物質汚染への過度な恐怖心を植え付け、南相馬市の人口回復の障害になった」。市医師会長の高橋 氏はこう嘆く。

このまま人口が増加しないとなれば、各病院は診療機能を縮小したまま運営するか、最悪の場合、廃院を余儀なくされる可能 性もある。震災前は199床あり、現在は75床(一般病床40床、医療療養病床35床)に規模を縮小している小野田病院のある職員は、「小規模では経営が 厳しい。このまま病院として運営を続けられるのか心配だ」と打ち明ける。

第3次補正予算の後押しも…

そこで、医 療関係者の間で最近ささやかれ始めているのが、市の医療提供体制の再編だ。「市立総合病院は今後病床を増やせても最大150床程度が限界で、市内の民間病 院はさらに厳しい状況にある。隣町の相馬市の病院も含めて再編・統合を視野に入れなければならなくなるのではないか」と金澤氏は話す。

11月21日に成立した第3次補正予算では、復興支援策として被災3県の地域医療再生基金を積み増し、医療機能の集約や分化などを後押しした。同氏は、 「こうした予算を使えば円滑に再編できるかもしれない。04年の新臨床研修制度の施行以降、中規模病院ばかりの相双地区では研修医を確保できず医師不足が 加速している。再編を機に400床規模の高機能病院が1つできれば、その解消も期待できる」と語る。

ただ、再編の実現はそう簡単ではなさそうだ。

実は同市では、08年ごろから医療提供体制の見直しが課題となっていた。200床前後の中規模で機能も似通った病院が林立し、救急医療や慢性期医療などの 需要に応えられなくなっていたほか、癌や脳卒中の診療体制の未確立が問題となっていたからだ。救急に関しては、相双地区に大規模病院がないため、3次の救 急患者は車で1時間半ほどかかる福島県立医大か仙台市の病院まで搬送しなければならない状況にある。

(右上)南相馬市役所前には放射線量の測定器が設置されている。

(右下)立ち入り禁止区域から1kmの場所に置かれた「立ち入り制限中」を伝える看板。

同市は見直し策の一つとして、市立総合病院と市立小高病院を再編し、市立総合病院の急性期機能などを高める案を示した。しかし、小高地区の住民の反対などから、いまだに結論は出ていない。市立病院同士の再編でもなかなか進まない中、今後、民間病院も含めての再編を検討するとなると、それ以上の困難が伴うと予想される。

今後、冬休みや新学期など、南相馬市の人口増が幾分期待される時期を迎える。それを過ぎれば、今後の方向性が見えてくる可能性はある。それまでは今の縮小体制を維持していくしかなさそうだ。

You can follow any responses to this entry through the You can leave a response, or trackback.